和名の由来

明治45年1月ごろ平瀬介館が紀州徳川家の依頼により、和歌山県産貝類標本を1組揃えることに

なりました。

平瀬介館は、稀産種については充実していましたが、浅海の普通種については不足していました。

そのため黒田徳米氏が田辺の収集家を廻り、貝の調査をすることになりました。

ある日、収集家の貝を見せて貰った後で、まだ他に何か集まっていないか尋ねたところ、

7−8歳になる同家の娘さんが、お父さんの収集を見習って菓子折に並べているものがあり、

「あれをお目にかけよ」との話で、見せて貰うことになりました。

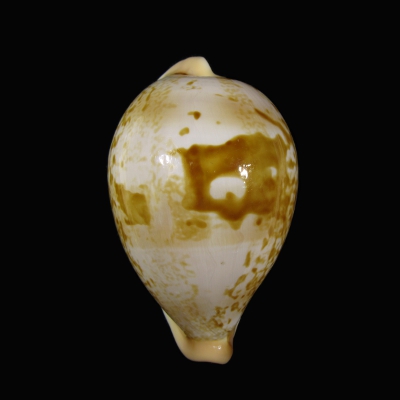

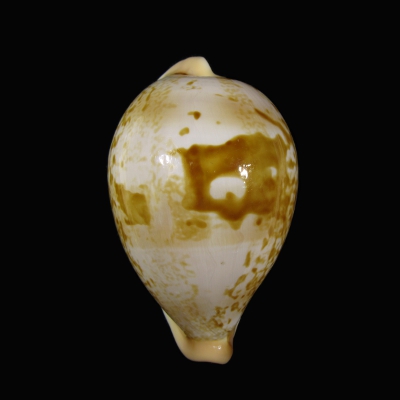

貝箱は少女の喜びそうな美しいものが主体でしたが、宝貝が特に目立ちました。

収集家に訳を尋ねたことろ「和歌山の宝貝は皆沖縄で採れ、美しさも沖縄産が勝るので

自分は宝貝を集めず全て娘に与えた。」と説明されました。

その中に見知らぬ宝貝が1つあり、黒田氏は京都へ帰って

調査しなければならぬものだと心中に決して、この貝を譲ってほしいと申し出ました。

宝貝については上記考えであった収集家は快く承諾し、黒田氏は

50銭を奮発して差し出したところ、「法外な高値だ」と辞退される

ほどでしたが、この様な経緯で平瀬氏の所有になりました。

その後、Philadelphia Academy of Natural SciencesのRoberts氏に照会したところ新種として

Cypraea hiraseiという学名で記載されました。

また、大正4年に平瀬氏が貝千草を出版する際、この宝貝を図示することになり、

和名が必要になりました。

そこで黒田氏は以上の経緯や、この宝貝が綺麗な乙女姿をしている点などからオトメダカラと名づけました。

|